昭和を駆け抜けた木工機械メーカーたち(そして今も息づく名前たち)

僕が生まれるよりずっと前。町の製材所には、おそらく油の匂いと鉄の響きが満ちていた。

そこには、木工機械という名のメカ浪漫が確かにあったのだと思う。僕はその時代を知らない。でも、中古機械の銘板を見ていると、知らないはずの社名に妙な懐かしさを感じることがある。

「これ、どこのメーカーだ?」って思いながら検索して、気づけば半日経っている。

そんな風にして拾い集めた、国産木工機械たちの足跡をここに置いておく。

懐古趣味というより、単に“まだ名前を残しておきたい”というだけの話だ。

🏭 廃業・消息不明となったメーカーたち

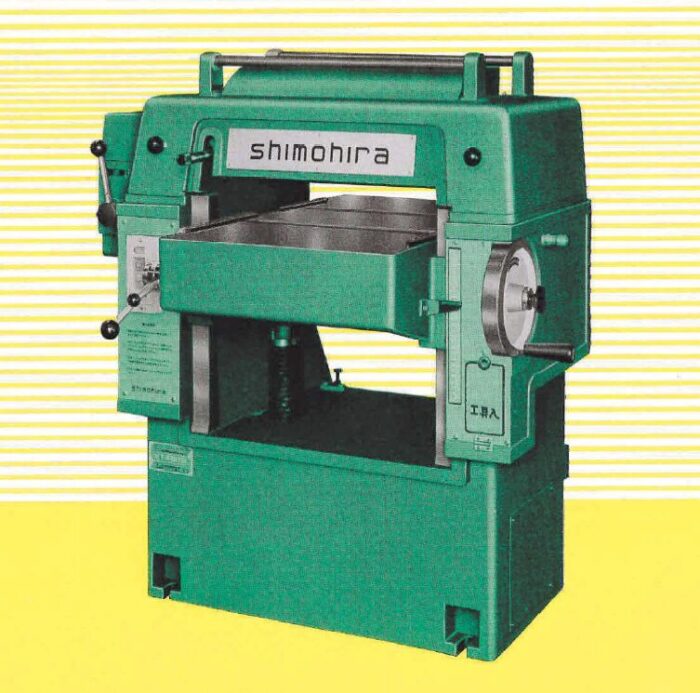

(旧)下平製作所

まずは下平製作所。

検索すると同名の会社が出てくるけど、木工機械を作ってた“あの下平”とは全くの別会社(確認済み)

当時の下平は、おそらくバランスの取れた自動かんな盤なんかを作っていたはず。

いつしかその姿は消してしまったようだが昭和の木の香りを閉じ込めたメーカーのひとつであることは確か。

昭和の香りを残す社名だけが、静かにネットの海を漂っているようだ。因みに私の工房でもここの手押し鉋盤を使っている。

自動一面鉋盤のカタログの情報によれば本社は東京都台東区東上野に構え、長野に工場を持ち、愛知には出張所があったことまでは確認できたが・・・。

(旧)桑原製作所

戦後の木工機械黎明期に活躍したメーカー。堅牢な自動鉋盤を生み出し、多くの工房に導入された。だがその名は次第に見かけなくなり、現在は記録を探すのも難しいが、どうやら後に紹介する西丸工業株式会社がこの桑原製作所のブランド権利を受け継いでいる様だ。

因みにかつての所在は本社が広島県、福山市にあったようだ。

服部機械製作所

服部製作所。名前がまず職人っぽい。

この名前の機械を見かけると、だいたい古くて重いだけではない、妙な色気がある。

古い旋盤なんかも出してたらしいけど、実際にかなり年配の伝統工芸士から聞いたことがあるのは、とにかく「傾斜盤の精度がピカ一」って話。

僕の世代からすれば、もう完全に“伝説上のメーカー”。

でも、その鉄の塊がまだ現場で動いてたりするらしいから、油断ならない。

所在は静岡市の柚木町に本社と工場があったようだ。

松岡鉄工所

松岡鉄工所って聞くと、なんかこう、“油と鉄と誠実”みたいな匂いがする。

いや、もちろん僕はリアルタイムで見てたわけじゃない。

生まれたの昭和後半だし、その頃もう木工機械ブームは下り坂。

でもね、中古市場とかネットの奥の方を覗くと、まだ動いてる松岡の自動かんな盤がけっこうあるんだよ。

これがまた無骨で、余計な飾りっ気がなくて、まるで「職人が黙って飯食ってた時代」の空気をまとってる感じ。

スイッチ入れたら「ゴウッ」て鳴って、あとは何も言わずに木を削り続ける——そんな想像が勝手に頭に浮かぶ。

たぶん当時の現場では、松岡の機械が黙々と木を食いながら、職人たちの背中を押してたんじゃないかなって思う。

旧所在地は愛知県半田市。

東海製作所

東海製作も、古いカタログなんかでちょこちょこ見かける。

おそらく昭和中期には立派な木工機械を作っていたと思われるが、

今はどうやら廃業しているらしい(※木工機械.comのサイト内ブログ記事によるhttps://mokkou-kikai.com/blog/entry-1154.html)

が“東海”って名前の響きがすでに誠実そうで、勝手に親近感を抱いてしまう。

旧所在地は静岡県浜松市。

太洋製作所

太洋製作所。名前からしてデカい。

でも実際は、そこまでメジャーでもなかった。

それでも昭和中期には確かな存在感を放っていたようで、

今でも中古のかんな盤がポツポツ市場に出てくる。

廃業時期は定かじゃないけど、あの鉄の質感を見ると「いい時代の仕事してたんだろうな」って思う。

調べていたらおっとこれはすごいっ。メンテナンス等に関してはどうやら愛知県に後継会社が存在している様だ!!

木工機械の(株)太洋製作所の後継会社の公式ホームページ↓

https://r.goope.jp/taiyoengineering/

因みに元の本社も愛知県一宮市、とカタログで確認済み。

⚙️ 現在も続く国内木工機械メーカーたち

飯田工業株式会社(長野県)

そして今でも堂々と木工機械を作ってるのが、飯田工業。

自動鉋盤といえばここ。精密かつタフな設計で、プロの木工家に長く愛されている。

もう、それだけで拍手。

時代は変わっても、鉄と木をつなぐ心意気みたいなものがまだ残ってる。

飯田工業公式サイト

西丸工業株式会社(旧・西丸工業)

「西丸」って名前を聞くと、木を削るための“静かな猛者”を思い浮かべる。

写真ではマルチ自動四面かんな盤が写っていて、「一発で仕上げる」っていう意気込みが機械の姿から伝わる。

この会社は今も現役、「純国産精密木工機械製造」を掲げて木を削り続けている。

リアルタイムではないからこそ、僕はその音を想像する――「ガガガッ、ザッ」って音が木に刻まれていく音。

そして今は無き桑原製作所のブランド権利を継承しているのもこの会社で、今も形を変えながら木工機械を作り続けている、古参ながら、現役バリバリのメーカーだ。

丸仲鉄工株式会社

「丸仲鐵工所」という名前を聞くと、なんだか“鉄の余韻”が響く。

静岡県静岡市駿河区、丸子新田の地に90年以上も根を張って、木材加工機械の世界で「超仕上げかんな盤」「縦突きベニアスライサー」などを作り続けてきたそうだ。

丸仲鐵工所の製品は、“表面の最後の仕上げ”という言葉を背負っていた。表面を削る技術にこだわって、世界40カ国以上に輸出されてるっていうから、もはや木工界のワールドトラベラーともいえる。

時代がどれだけ変わっても、「鉄と木が交わる場所で、機械は黙って木を削る」――そんな場面が、ここでは今も現実だ。

出典: 株式会社 丸仲鐵工所公式サイト

高木機工

高木機工の機械は、見た目がちょっと無骨。

鉄の角っこがそのまんまで、「安全?そんなもん自分で気をつけろ」みたいな潔さがある。

でも、その強気な設計が功を奏して、今でも動いてる個体がある。

まさに“鉄の職人魂”。

平成の軽いアルミボディには絶対出せない、昭和の重みがそこにある。

この高木機工、公式サイトは見当たらないけれど、業界の会員リストには名前が残っている。

つまり、表面上の派手さはないけど、確かに“動いている”会社なのだ。

出典:会員リスト・Mapion/ナビットなど複数情報より。

住所:岐阜県関市下有知 2600-2。 マピオン+1

大日精工株式会社

大日精工って名前、なんか強そう。 「大日」ってつく時点でもう半分くらいは悟り開いてる気がする。実際ここ、木工機械の世界じゃ古株で、戦後からずっと真面目に“木を削る機械”を作ってる。いまどき木を削るなんて言うと「DIYですか?」みたいな顔されるけど、そうじゃないのよ。ここはプロの世界。機械が木と対話する場所。

大阪の町工場の匂いがそのまんま残ってるような感じで、ウェブサイトも妙に潔い。ちょっと古風なんだけど、それがまたいい。

油の染みた鉄の台座に、真新しい木の粉が積もってる、そんな光景が目に浮かぶ。誰もが便利を追いかけてる時代に、ここの機械は「いや、こっちが本筋やろ」って言ってる気がするんだよね。

そして思うこと

僕らが触っている木工機械の多くは、もしかすると昭和の名もなき町工場が生んだものかもしれない。

その鉄の魂を受け継いで、今日もどこかで刃が回っている。

木の香りの中に、昭和のエンジン音が、今もかすかに聞こえる気がする。想像してみてほしい。埃っぽい工場の片隅で、昔の職人たちが「これでよしっ」とうなずいた機械が、今も微かに振動している。

新品の光沢はないけれど、使い込まれた鋳物の肌には、無言の説得力がある。

僕たちはそれを、ただ手に触れるだけで感じることができる。

だから、木を削るたび、心の奥で昭和の町工場に敬礼しているのだ。

昔の会社も今も続く工場も、木工機械を通して、あの時代の匂いや音を今に届けてくれている気がする。