木の名前というやつは、国境を越えるたびに、

まるでカメレオンのお着がえみたいに変わるものだ。

ナラはオークになり、カエデはメープルになり、

タモなんぞは、知らん顔でアッシュを名乗ったりする。

そのくせ森の中では、どいつもこいつも、

こちら側の都合なんて知ってか知らずか、

ただ雨に濡れたり、虫に食われたり、

気の遠くなるような年輪を粛々と積み上げたりしている。

それで、削ってみればどうだ。

どれも似たように粉を撒き散らし、

磨けば素直に光り、

触れば、ああ、この世界には木という生き物がいたんだな、と、

気づかずにはいられない匂いを放つ。

国名も、学名も、ブランドも、

その瞬間だけは、どこか遠くへふっと退散する。

木自身は、そんな札付きの呼ばれ方なんぞ、

初めから気にしてはいなかったのだ。

家具になるとなおさらで、

ナラだろうがオークだろうが、

人間が勝手に道具に変えて、

皿を置いたり、子どもが宿題をしたり、

犬がその脚に鼻をぶつけてクンクン言ったりしている間、

彼らは一度も名前の違いなんて主張しない。

ただ、そこに立って、支えて、

そよ風みたいに役目を果たしているだけなのだ。

つまり、木の名前なんて、

あってもなくても大差ないのかもしれない。

国境の話にしたって、人間が線を引いただけのことで、

木にしてみれば、

「そんなもん知らんよ」と言いながら、

今日も黙って風に揺られているのである。

国産材と海外材で名前が変わる木材たち

1. ナラ(日本)とオーク(欧米)

ナラの木目は、昔のちゃぶ台にも北欧のテーブルにも通じる普遍の模様だ。

オークはそのいとこ。ホワイトだのレッドだのと細かい分類はあるけれど、結局どちらも「ドングリの親戚」。

国産のナラは、やや黄味がかって、静かな風合い。

オークの方は筋肉質で、導管が太く(荒く)、アメリカの風が吹いている。

(イメージ画像:ナラ材とホワイトオークの板比較)

2. クルミ(日本)とブラックウォルナット(北米)

「クルミ」はおにぎりの具にもできそうな名前なのに、

「ウォールナット」と言うと急にスーツを着た感じになる。

日本のクルミは柔らかくて優しい。

北米のウォルナットは濃く沈んでいて、光を吸いこむような艶。

どちらも“walnut”だが、性格はずいぶん違う。

(イメージ画像:クルミとブラックウォルナット)

3. カンバ(日本)とバーチ(北米)

白くて上品な肌をしているのがカンバ。

家具屋のカタログを開けば、似た顔で「バーチ」と名乗っているやつがいる。

要するに同じ血筋。マカンバ(真樺)はちょっと赤みがあり、

バーチの方は少し白くて硬い。

どちらも静かで清潔な印象の木だ。北欧の空気が似合う。

(イメージ画像:マカンバ材とイエローバーチ)

4. タモ(日本)とホワイトアッシュ(北米)

タモ(谷地ダモ)の木目は、どこかスポーツ選手の筋肉を思わせる。

硬く、しなやかで、真っすぐ。

ホワイトアッシュはその兄弟分で、バットの材料にもなる。

タモが「日本のしなやかさ」なら、アッシュは「アメリカの強さ」。

どちらも椅子の脚を支えるにはうってつけだ。

(イメージ画像:タモとホワイトアッシュ)

5. ブナ(日本)とビーチ(欧州)

「ビーチ」と聞くと砂浜を思い浮かべるけど、

ここで言う(ヨーロピアン)ビーチはほとんどがドイツやフランスの森に立っている。

日本のブナとそっくり。

やや赤みを帯び、やさしくて、素直で、どこか人の手に馴染む。

お洒落の代名詞、北欧家具の丸脚のほとんどがこの血筋だ。

(イメージ画像:ブナとビーチ)

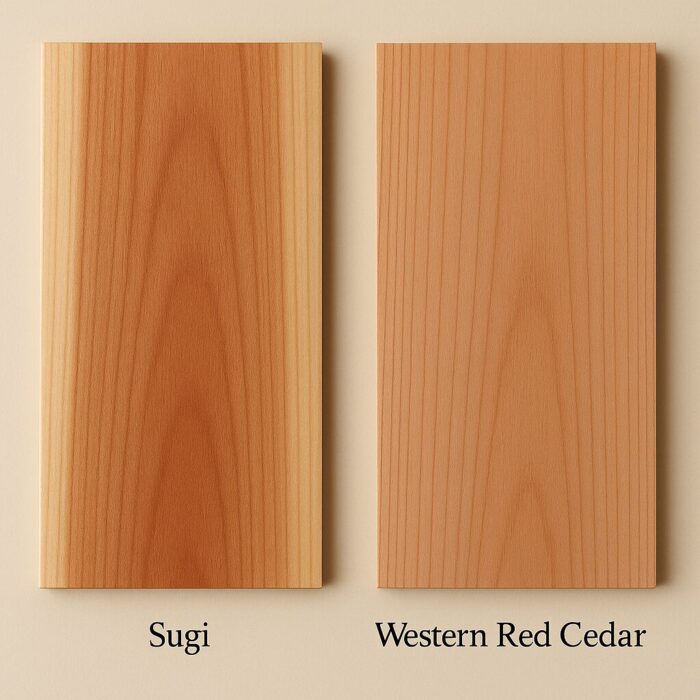

6. スギ とレッドシダー

スギは、日本の森の柔らかい息づかいをそのまま板にしたような木だ。

触れると軽く、赤身はあたたかく、どこか人懐っこい。

長年、家の中で人の暮らしをそっと支えてきた“気のいい縁の下の力持ち”みたいな木だ。

レッドシダーは、その従兄弟で、北米の乾いた風に鍛えられたやつだ。

色は濃く、香りは強く、外で働くのが似合うタフさがある。

同じ“杉系”でも、こちらはアウトドアで無言の頼もしさを発揮するタイプだ。

(イメージ画像:スギとレッドシダー)

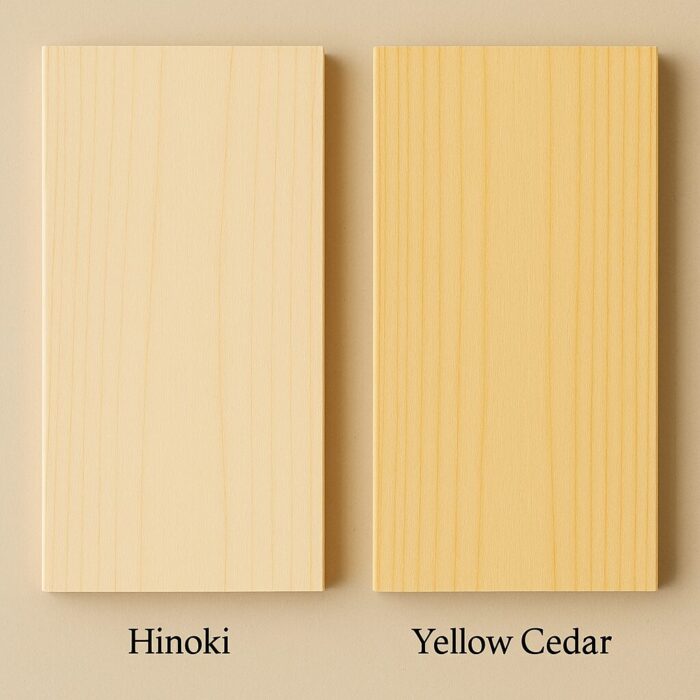

7. ヒノキ とイエローシダー

ヒノキは、静かな神社の朝みたいな木だ。

白くて清らかで、そっと鼻を近づけると、すうっと背筋が伸びるような香りがする。

触れるとやわらかく、でも芯は強い。淡々としていながら、上品な貫禄がある。

イエローシーダーは、その影武者みたいな存在だ。

見た目は少し黄色くて、香りも似ているけれど、どこか野性的な気配がある。

寒い北の森で鍛えられた分、ヒノキより無骨で、少しだけ孤独を抱えた表情をしている。

(イメージ画像:ヒノキとイエローシダー)

8. カエデ(日本)とハードメープル(北米)

カエデの板を削ると、ほんのり甘い匂いがする。

メープルシロップの木、と言えばピンとくるだろう。

北米で「ハードメープル」と呼ばれる木は、その仲間。

日本のカエデはやや柔らかく、北米のハードメープルは重く硬い。

白くて明るく、ピアノの鍵盤のような清潔さがある。

(イメージ画像:カエデとハードメープル)

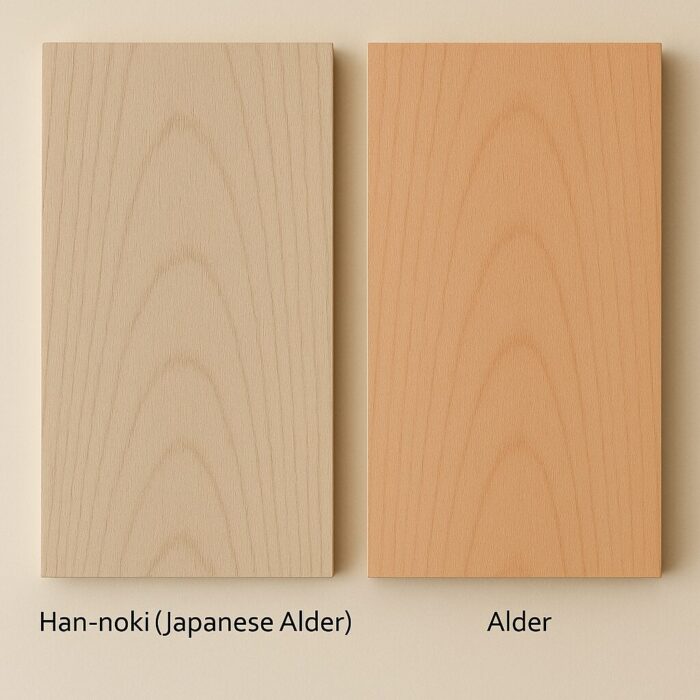

9. ハンノキ(日本)とアルダー(北米)

これも静かな木だ。

ハンノキは湿地に生え、地味だが根が強い。

北米のアルダーもよく似ていて、軽くて加工がしやすい。

木目はおだやかで、塗装のりがいい。

派手さはないが、長く使うと深みが出る。

まるで職人の道具のような木。

抽斗の内部にも使い易い。

(イメージ画像:ハンノキとアルダー)

10. キリとファルカタ

桐とファルカタは、不思議なほどよく似ている。

削って仕上げて並べてしまうと、どっちがどっちか分からないくらい、

どちらも軽くて、白くて、ふんわりした、まるで空気を固めたような質感だ。

けど、じつは科も違ければ生まれも育ちも違う、ほとんど「赤の他人」みたいな関係だ。

血筋は別なのに、なぜか顔だけそっくりな他人同士。

桐が昔から日本家屋で箪笥や箱物を任されてきた生真面目な古株だとしたら、

ファルカタは後から南の方からやって来て、

同じ仕事をさらりとこなしてしまう新入り、そんな立ち位置の木だ。

(イメージ画像:桐とファルカタ)

11. ヤマザクラとブラックチェリー

山桜は、日本の森の古い血筋を思わせる木だ。

白太と赤身がはっきり分かれ、木目は強くうねる。

うねっている上に白太が多いもんだから、歩留まりは半端なく悪いが

「まあ俺は貴重だからね」とでも言いたげに

どこか粘り強さがあって、静かに熱を秘めている。

ブラックチェリーは、海外に渡った芸名みたいな別人格。

色は淡いピンクで、時間が経つとゆっくり飴色に変わる。

山桜ほど主張は強くないが、その分だけ都会的で、すまして落ち着いた品がある。

同じ“桜系”(実はバラ科だけどね)でも、育った土地でまるで性格が違う。

(イメージ画像:山桜とブラックチェリー)

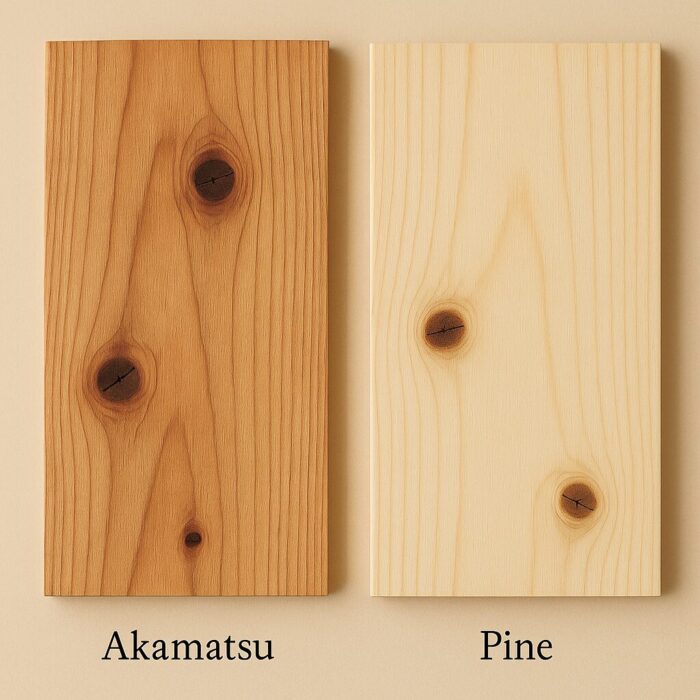

12. アカマツとパイン

赤松は、主に日本の山で比較的やせた土地でもたくましく育ってきた木だ。

節は多いし、色は濃いし、木目は荒くて、こちらの都合なんて一切知らない。

家具にするとなると、あちこち反り返ったり暴れたりして、

「まあ俺は梁で生きてきたからね」とでも言いたげな、

やたら職人気質でめんどくさい性格をしている。

だから家具屋の現場では、ほとんど呼ばれない。

“スタントマン”としては有能でも、

“俳優”としてのスター性が皆無、そんな木だ。

パインはその逆で、節だらけのくせに妙に愛嬌がある。

木肌は明るく、軽く、削れば素直。

カントリー家具の世界では、ど真ん中の花形スターである。

赤松が山奥の作業小屋で煙草をふかしている間に、

パインは街の店頭でフリフリの白いエプロン姿の女性に囲まれ

「ナチュラルでかわいいんです」と褒められながら

スイーツみたいな棚になってニコニコしている。

同じマツの仲間なのに、この扱いの差は何なのか。

赤松は不機嫌そうに黙って節を固め、

パインは嬉しそうに節をチャームポイントにする。

その違いを見るたびに、

木材の世界は本当に、努力や血筋とはまったく別のところで

キャスティングが決まるんだな、と妙に納得させられる。

世の中、不公平で愛おしい。

(イメージ画像:赤松とパイン)

おわりに

今日も僕の工房に横たわる木材たちは、

人間にあれこれ名前を貼られていることなど気にも留めず、

ただ静かに出番を待っている。